更新時間:2025-05-19瀏覽量:769

小型實驗艙采用模塊化設計,支持高溫、低溫、高壓、低壓、富氧、貧氧等多種極端環境模擬,內置高精度傳感器與光學觀測系統,可實時采集燃點、熱值、質量損失率及氣體成分等關鍵參數。實驗過程通過高速攝像與紅外熱成像全程記錄,結合多光譜分析技術,同步獲取火焰傳播動態、溫度場分布及燃燒產物數據,為復雜燃燒行為研究提供高分辨率實驗支撐。

該裝置特別適用于封閉空間內合成氣/空氣混合火焰的演化機制研究,可精準復現火焰從爆燃傳播到郁金香形火焰(DTF)形成的全過程。通過調整障礙物布局與阻塞比,可量化分析火焰前鋒速度場、壓力場與渦流場的耦合作用,揭示二次尖點生成、火焰褶皺等特殊現象的流體力學成因,為清潔燃料安全應用提供關鍵實驗證據。

研究聚焦合成氣這類低碳燃料在受限空間內的燃燒特性,通過大渦模擬與實驗驗證相結合,闡明障礙物對火焰形貌突變的影響規律。成果不僅有助于優化合成氣儲運系統的防爆設計,其揭示的"雙郁金香火焰"等新現象更為氫能、沼氣等清潔能源的安全利用提供了普適性研究方法,具有重要工程指導價值。

1.研究背景

化石燃料能源燃燒產生的排放物對環境造成嚴重損害。合成氣作為一種重要的清潔替代能源,受到了廣泛關注。合成氣主要由CO和H2組成,熱值高,污染小,可以通過多種方法生產。然而,在合成氣生產、運輸和使用的每個階段都可能出現安全問題。在實際情況中,合成氣/空氣爆燃火焰在傳播期間可能遇到障礙物。根據先前眾多研究,火焰通過障礙物后,會出現一種新的“郁金香”火焰。但是,由于現有實驗數據和方法的局限性,這一現象背后的根本原因尚未揭示。本研究旨在探索新觀察到的“郁金香”火焰發展模式的根本原因,可以為合成氣安全提供重要的科學指導,并為其他清潔能源的安全提供科學的方法指導。

2.模擬設置

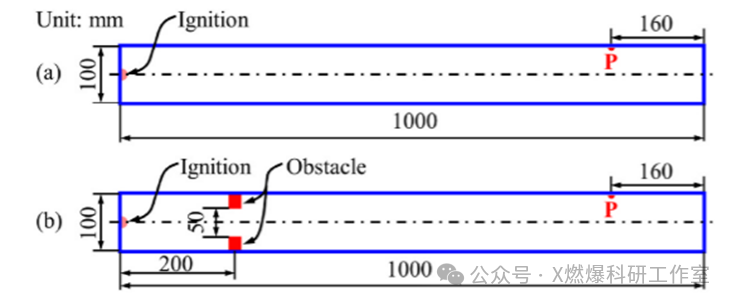

如圖1所示,模型尺寸為100 mm × 100 mm × 1000 mm。在距離左端200 mm的上下壁布置了兩個阻塞比(BR)為0.5的障礙物。點火點在左端中心半徑為5 mm的半球形區域內。在管道的上壁上,設置了一個監測點P,用于壓力收集。模擬的初始條件設定為大約0.1 MPa壓力和300 K溫度。

3.結果及討論

3.1火焰結構演變

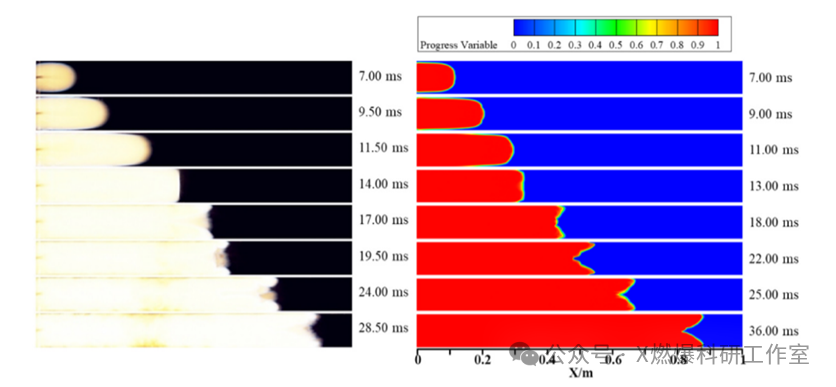

圖2-3分別比較了BR = 0和0.5時合成氣/空氣火焰結構的實驗和模擬圖像。仿真結果與實驗結果之間的密切相關性證明了大渦模擬的準確性。圖2顯示了在初始階段火焰是半球形的。之后,火焰逐漸變為指狀(t = 7.00 ms)。在此期間,火焰表面積快速增長。然后,在t = 9.00 ms時,火焰裙部接觸側壁,并且火焰表面積減小直到t = 13.00 ms,此時火焰發展成平面形狀。隨后,火焰中心向燃燒區彎曲,表現為“郁金香”火焰。當“郁金香”火焰完全形成時,經歷了明顯的扭曲,在“郁金香”火焰的上唇和下唇上都出現了小的、尖的凹陷,從而產生了新的“郁金香”火焰。這種火焰命名為扭曲的“郁金香”火焰(DTF)。此后,火焰繼續以DTF結構傳播,直到到達管道端部。

圖2 BR = 0.05時,實驗火焰和大渦模擬火焰演化結構的比較

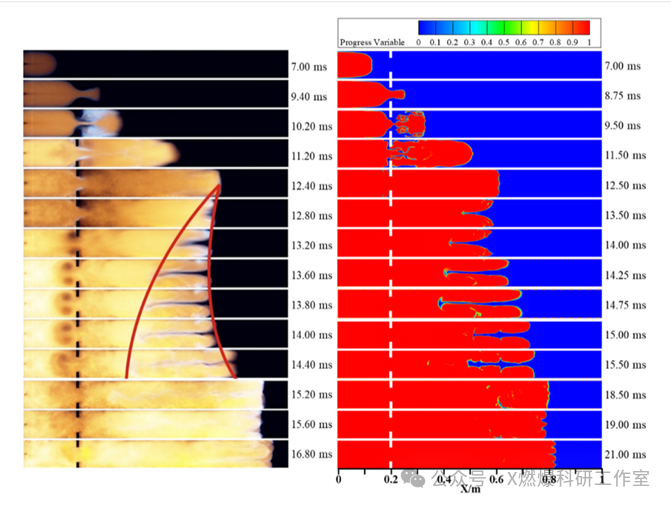

圖3說明了火焰形狀在越過障礙物之前(t = 7.00 ms)從半球形到指形的轉變。然后,火焰隨著其接近障礙物而被拉長,并且其通過障礙物開口噴射,形成噴射火焰(t = 8.75 ms)。然后,噴流火焰向側壁移動,并向障礙物前進,以消耗障礙物下游的未燃燒混合物(t = 9.50 ms)。隨后,觀察到準指狀和準平面火焰(t = 11.50-12.50 ms)。隨后,出現“郁金香形”火焰(t = 13.50-15.50 ms)BR = 0.5時的“郁金香”火焰與BR = 0時的火焰不同。當BR = 0時,“郁金香”火焰形成后,火焰唇和尖點均向右移動。當BR = 0.5時,“郁金香”形火焰唇和尖角開始向左移動到燃燒區(t = 13.50-14.00 ms)。此后,“郁金香”火焰唇向右移動,而尖瓣繼續向左移動。隨著火焰的傳播,火焰唇與尖點之間的距離增加,而唇之間的距離減小(t = 15.50 ms)。最終,火焰唇在中心線處融合在一起,并且“郁金香”火焰坍縮成準平面形狀(t = 18.50 ms)。火焰逐漸發展,在2D視圖中形成雙“郁金香”火焰(t = 19.00 ms)。

圖3 BR = 0.5時,實驗和大渦模擬火焰演化結構的比較

3.2火焰動力學及壓力場、速度場和流場對火焰前鋒的耦合作用

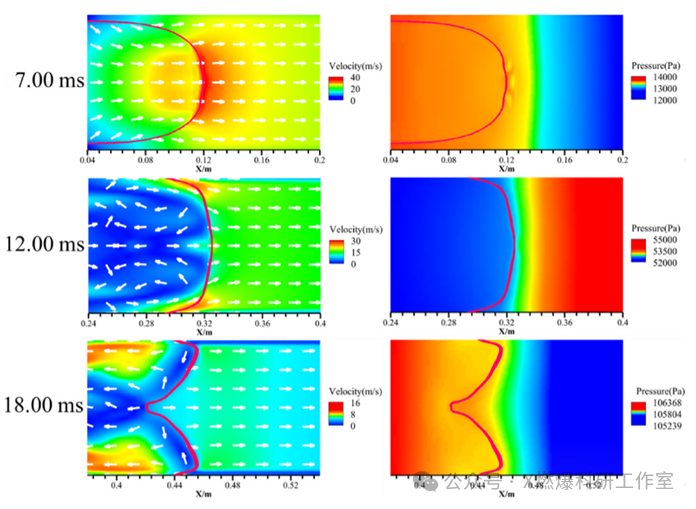

圖4-5顯示了當BR = 0時,在郁金香形火焰和扭曲郁金香形火焰(DTF)產生過程中的速度場和壓力場變化。白色箭頭表示矢量速度方向,紅線表示火焰前沿。氣體向右傳播被認為是正方向。如圖4中t = 7.00 ms時所示,火焰呈指狀,火焰前沿附近為正壓梯度。之后,出現了一個逆壓力梯度。火焰前沿中心的速度場減小,而靠近側壁的火焰前緣速度場增大。混合氣中的流場是正的,而燃燒氣體中的流場主要是負的。這有助于產生平面火焰(圖4中t = 12.00 ms時)。此時,在靠近側壁的火焰前沿后面產生渦流。由于斜壓效應,燃燒區內的氣流固有地呈漩渦狀。然后,在渦流的對流作用下,火焰前沿向燃燒區推進,形成一個原始的后尖點(圖4中t = 18.00 ms處)。其它研究表明,當存在平面火焰時,會在火焰前沿附近形成明顯的逆壓梯度。此外,燃燒氣體中的上、下渦流分別為順時針和逆時針。然后火焰演變成經典的“郁金香”火焰。

圖4 BR = 0時,郁金香火焰產生時的速度場和壓力場

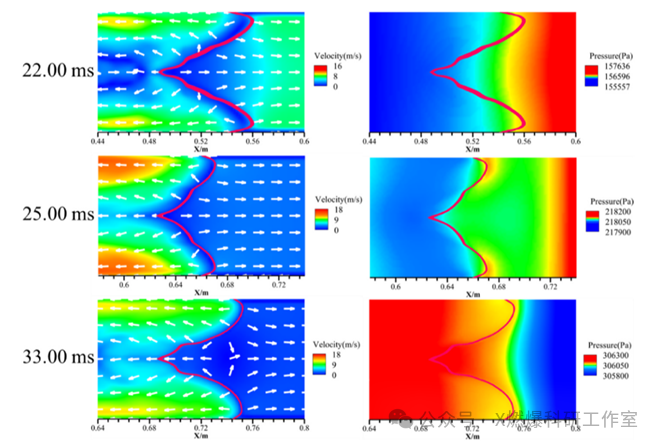

在此之后,火焰前沿前混合物中的速度場較大,導致火焰前沿向右移動。原始尖瓣被逆流拖向左側(圖5中t = 22.00 ms)。然后,火焰唇前面的壓力場明顯大于周圍區域的壓力場(圖5中t = 25.00 ms)。此時,在火焰前沿附近,負流源自火焰唇,并被引向燃燒區域和側壁。該流型與Zheng等人先前對火焰傳播進行的研究相似。在他們的研究中,這種流動模式導致“郁金香”火焰的邊緣顯著減速,導致形成二次尖端并產生扭曲的“郁金香”火焰。在本文中,負速度場是更大的區域,火焰唇靠近側壁。這可能導致火焰唇更顯著的減速,從而導致在其上形成兩個次級尖點。這表明DTF的形成。DTF建立后(圖5中t = 33.00 ms),次級尖持續向原始尖推進,水平唇尖距離增加。

圖5 當BR = 0時,扭曲的“郁金香”火焰產生后的速度和壓力場

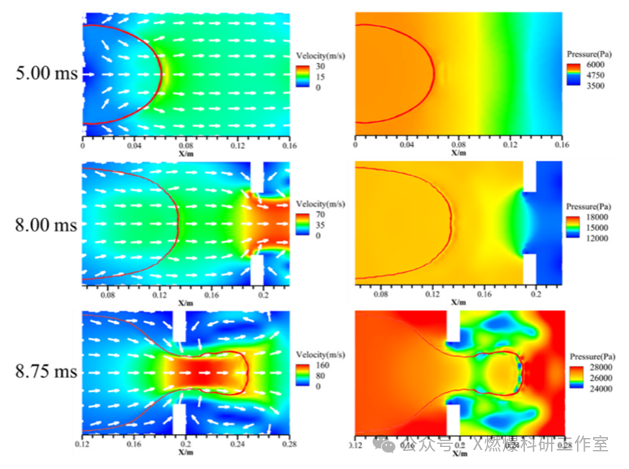

圖6-7顯示了當BR = 0.5時,火焰接近和通過障礙物時,火焰前沿附近的速度場和壓力場。與BR = 0時類似,點火后壓力梯度為正(t = 5.00-8.00 ms,如圖6所示)。之后,火焰從障礙物噴出,導致火焰速度和過壓的快速激增(在t = 8.00-8.50 ms)。此時,障礙物下游出現一對壓力稀疏區域,并伴隨著渦流的形成(圖6中t = 8.75 ms)。在通過障礙物時,火焰裙被卷入渦流中。火焰呈現蘑菇狀結構,伴隨著火焰速度的降低。隨后,障礙物下游的殘余混合物被消耗,并且燃燒產物的膨脹推動火焰以更高的速度向右傳播。

圖6 當BR = 0.5時,火焰接近障礙物時的速度場和壓力場

圖7 當BR = 0.5時,火焰通過障礙物時的速度場和壓力場

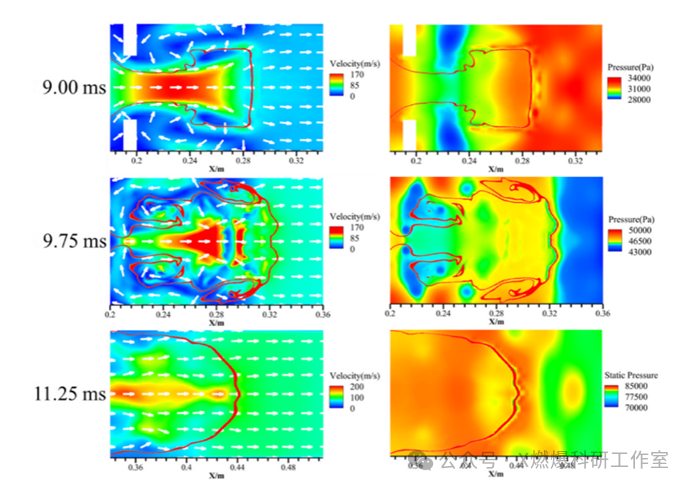

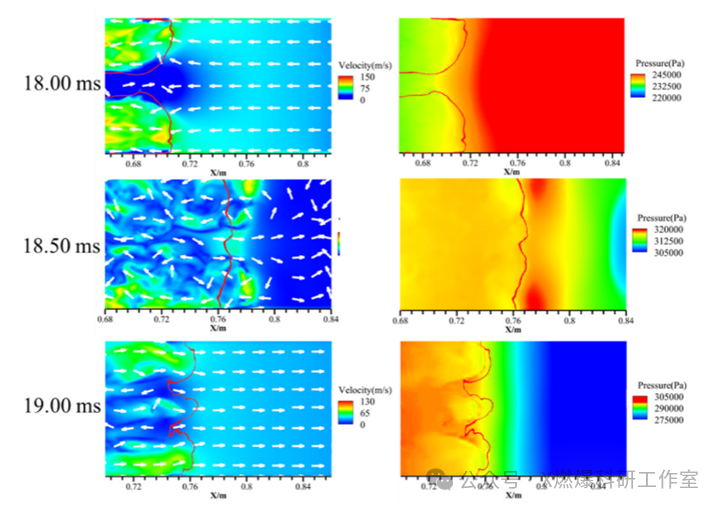

圖8說明了從“郁金香”火焰到雙“郁金香”火焰整個發展過程中速度場和壓力場的變化。如圖8中t = 18.00 ms處所示,壓力梯度和流場主要為負,而火焰唇之間的流場為正。因此,火焰唇的移動向左移動,而尖點向右移動,導致火焰唇彼此更靠近。最后,上火焰唇和下火焰唇幾乎合并在一起,如圖8中t = 18.50 ms處所示。在這一點上,流場是正向的,在所有的區域,除了在側壁附近的燃燒氣體中的渦流。燃燒區內的速度場分布不均勻。之后,隨著壓力梯度的變化,出現了雙“郁金香”火焰(圖8中t = 19.00 ms)。

圖8 當BR=0.5時,“郁金香”火焰發展為雙“郁金香”焰的速度場和壓力場

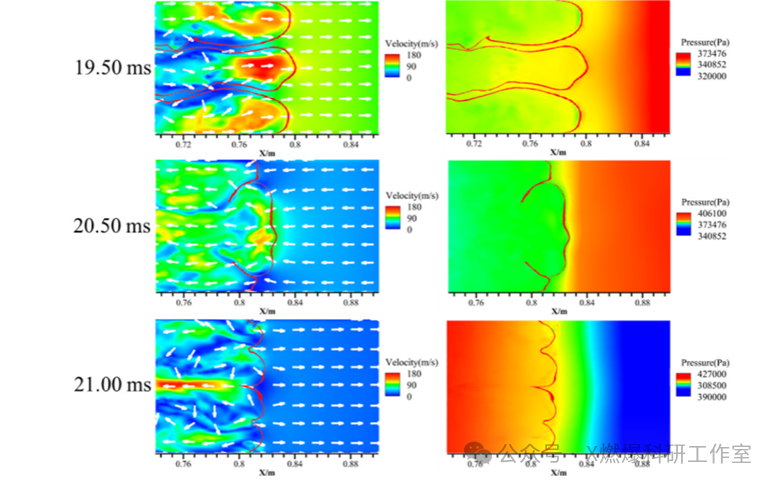

圖9說明了從雙“郁金香”火焰到多頭火焰整個發展過程中速度場和壓力場的變化。一旦雙“郁金香”火焰形成,火焰嘴唇之間的壓力就會超過火焰嘴唇內的壓力。火焰嘴唇內的流場為正,而火焰嘴唇之間的流場為負(圖8中t=19.00 ms)。由于壓力場和流場的耦合作用,火焰嘴唇向右移動,火焰尖端向左延伸。最終,對于雙“郁金香”火焰(圖9中t=19.50 ms),水平唇尖距離變長。在整個過程中,火焰嘴唇相互靠近,導致它們之間的距離減小,最終坍塌(圖9中t=20.50 ms)。在此之后,壓力梯度變為正值。火焰呈多頭形狀。在這一時期,速度場和流場表現出更加復雜的分布。在燃燒區域內,正向流場從兩個中心火焰頭向前推進,并在接近未燃燒區域時向上、下兩個區域偏轉。因此,三個尖點附近的流場變為負值。在三個尖點中,中心尖點處的速度場最大,這可能與兩個中心頭處的正流場偏轉的共同影響有關。因此,在三個火焰尖中,中間的一個進一步向左延伸。當火焰從郁金香形狀演變為多頭形狀時,火焰結構發生了顯著變化。

圖9 當BR=0.5時,雙“郁金香”火焰發展為多頭火焰的速度場和壓力場

4.結論

采用大渦模擬方法研究了封閉管道內合成氣/空氣預混火焰的演化過程。研究的主要結果如下所示。

(1)在沒有障礙物的情況下,火焰經歷了“郁金香”火焰的經典演變,并可以發展成扭曲的郁金香形狀。然而,在具有障礙物的情況下,障礙物下游的火焰在顯示出郁金香形狀之后可演變成更復雜的形狀。

(2)“郁金香形”火焰的形成受到壓力、速度和流場的影響。“郁金香”火焰在有無障礙物和無障礙物存在時會呈現出不同的形狀,這主要受未燃區和已燃區的壓力場和流動動力學相互作用的影響。

論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.renene.2024.121431